『ホドロフスキーのDUNE』をみてから気になっていた『リアリティのダンス』をみました。『エル・トポ』よりはなんというか頭にはいってきたんじゃないかって気はするんですが、全然わかってないという気もする。とりあえず以下で感想。

第一次世界大戦という未曽有の大戦争があった。当時を生きた人々はそれが「第一次」に過ぎないことなど知る由もなかったわけだが、「戦争を終わらせるための戦争」ともいわれたその戦争のあと、ひとときの平穏ののち訪れたのは破局的な経済危機だった。そんな時代のチリで少年時代を過ごした、のちの映画監督アレハンドロ・ホドロフスキー。彼は自身の少年時代に何を見出すのか。

現在のホドロフスキーが少年時代の自分自身に寄り添ったりしなかったりして、現実か虚構か判然としないタッチで語られる自伝。序盤はスターリンを崇拝しているらしい共産党員の父親の強烈な教育を課せられたり、ユダヤ系という出自ゆえに周囲と馴染めない苦悩だったりが画面に収められ、少年とその周辺の世界が切り取られているという印象を受ける。アレハンドロを「真の男」にするために父親が行う教育の数々は、お前『時計仕掛けのオレンジ』じゃないんだからさあという残酷さ。痛みに耐えることを至上の価値としているかに思えるその教育は、暴力は当たり前のように飛び交い、みていて楽しいもんじゃない。アレハンドロがときおり開く家族の外部への回路は、おおよそ父親によってシャットアウトされるか、不幸な事故によって閉ざされる。

だがそんな少年の苦悶の物語は中盤あたりに一転し、いつのまにかカメラはアレハンドロの父親、ハイメを追いかけ始め、そして「父親が変化する」物語が映画全体を圧倒し始める。死病から奇跡の生還を果たし、独裁者イバニェス大統領の暗殺を決意し街を離れたハイメが、再び街に辿り着くまでの生きて帰りし物語。暗殺するはずだった独裁者に、次第に自身を同化させていっているようになっていくのは、家庭のなかで彼はまさしく独裁者だったから。旅路のなかで、整っていた髪は乱れ、そしてあれほど見下していた肢体不自由者へと変化していくなかで、ハイメはキリスト的な相貌をもつようになるのだが(というか僕にはひげ面で髪ぼさぼさの人間はだいたいキリストにみえるんですけども)、それでも彼のなかには独裁者の魂ともいうべきものが残り続けていて、帰るべき家に辿り着いたハイメは、妻にその独裁者を自らの手で葬るように懇願される。

この独裁者の殺害のシークエンスがぼくの目に強く焼き付いていて、だからこそ豊すぎるほどに充溢するディティールをそぎ落として、この映画は「独裁者の死」を描いた映画だ、というふうな印象になったんだけれど、自伝という形式で、自身ではなく父の物語を語っていることに、アレハンドロ・ホドロフスキーにとっての父親という存在の大きさを感じるよなーとか短慮にも思ってしまったりするんですが、それはおいといて、またみたいなとおもいました、はい。

関連

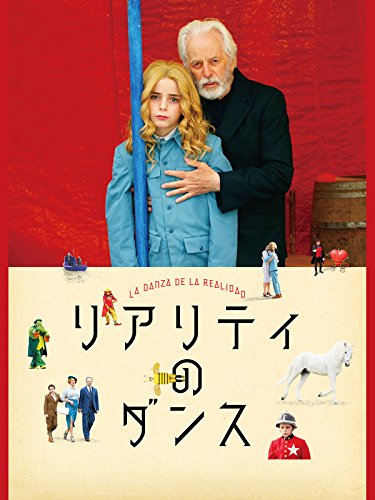

【作品情報】

‣2013年/チリ・フランス

‣監督: アレハンドロ・ホドロフスキー

‣脚本: アレハンドロ・ホドロフスキー

‣出演

- ブロンティス・ホドロフスキー

- パメラ・フローレス

- イェレミアス・ハースコヴィッツ

- アレハンドロ・ホドロフスキー

- バスティアン・ボーデンホーファー

- アンドレス・コックス

- アダン・ホドロフスキー

- クリストバル・ホドロフスキー